あっという間に3月ですね。あと1ヶ月経てば4月に入り、先生としての新生活が始まる方も多いのではないでしょうか?今回はそんな先生の皆さんや、これから先生を目指す皆さんが保育で使える制作の技法をご紹介します。いろんな技法を知っていると制作の幅が広がり、子どもたちの経験も増えますよ。

スクラッチ(引っ掻き絵)

スクラッチは最近では大人向けのものが書店で販売されたりしていますね。黒い面を削るとカラフルな線が出てくるのが楽しいですよ。

使うもの:画用紙・クレパス・割り箸や竹串

〜手順〜

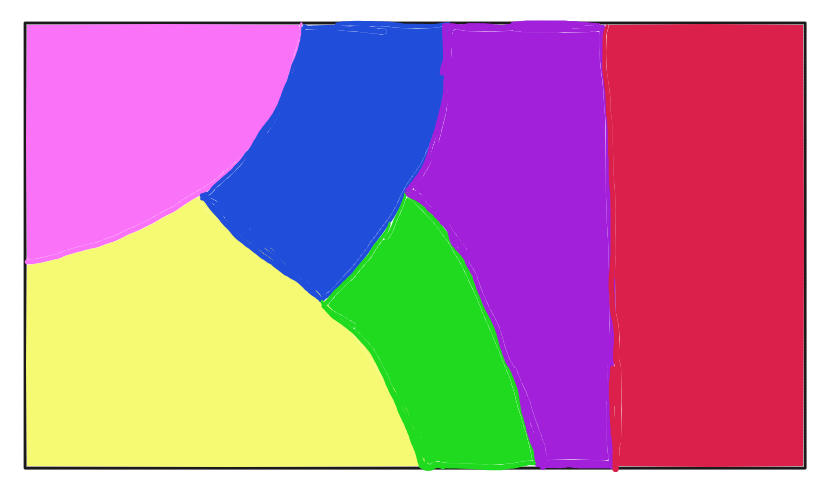

① 画用紙の表面全面をクレパスを使っていろんな色で塗りつぶす。(下の絵のように)

② カラフルに塗った上から黒で塗りつぶす。

下の色が見えないぐらいしっかり黒で塗り込むのがポイントだよ!

③ 割り箸や竹串を使って絵を描く。→上から塗った黒が削れて下の色が見えてカラフルな絵が出来上がる。

全面に色をしっかり塗り込まないといけないので、大きいサイズの画用紙だと塗り込む作業に時間がかかり大変です。また、塗り込みに飽きてしまう子どもも出てくるので八つ切りサイズぐらいから始めることをおすすめします。

〜気をつけること〜

- 割り箸、竹串は先が尖っていて危ないので必ず保育者の目の届く場所で使用し、制作前に危ないことを子どもにも伝えてください。

- 制作後は、黒いクレパスの粉がたくさん出て踏んだり擦ったりすると保育室中が黒のクレパスまみれになります。子どもたちが机から立つ前に粉の掃除をすることをおすすめします。

染め紙

折りたたんで色水につけ、紙を開くと綺麗な模様が出来上がります。

使うもの:色水・障子紙(キッチンペーパーやコーヒーフィルターでも可)

〜手順〜

① 使いたい色の色水を数色作る。

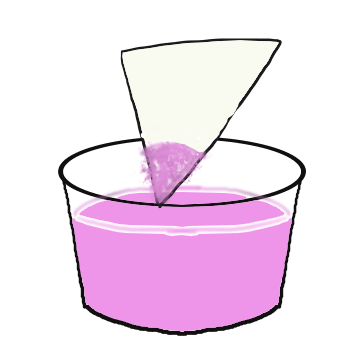

② 障子紙を適当な大きさに切り、四角や三角に折る。(3回程折る。)

③ 折った紙の角をそっと色水につける。

紙にじわじわと色が染み込む様子も観察するとおもしろいよ。

④ 紙が破れないように気をつけながらそっと開く。

紙の折り方や色水につける場所を変えると様々な模様が出来上がります。どのように折って、どこを色水につけたらどんな模様ができるか、子どもたちと考えながらやってみても楽しいですよ。

〜気をつけること〜

- 使用する紙は水を吸い、破れにくいものが良いです。半紙は開く時に破れやすいので注意してください。

- 色水につける時、紙をドボンと全てつけてしまうと模様が出来ないので注意してください。

はじき絵

クレパスと絵の具の両方が使えて楽しい制作です。簡単に出来ちゃいます。

使うもの:画用紙・クレパス・絵の具

〜手順〜

① 画用紙にクレパスで絵を描く。

② 上から絵の具を塗る。

〜気を付けること〜

- クレパスの線が弱いと絵の具をはじきにくいので、しっかり描くと良いです。

- 絵の具の濃度が濃いとはじかないので、絵の具は薄めにします。

デカルコマニー

簡単に芸術作品のような面白い作品ができます。

使うもの:画用紙・絵の具・筆

〜手順〜

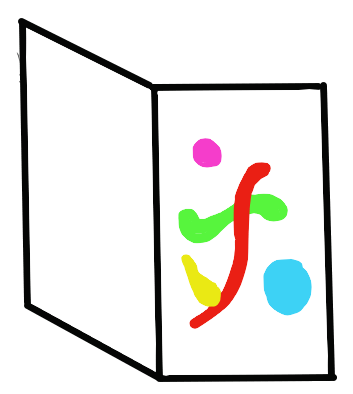

① 画用紙を半分に折り、片面に自由に絵の具をつける。

絵の具はチューブから直接出したり、筆で描いたり、指で描いたりと様々な方法でやってみよう!

② 画用紙を半分に折り、上からしっかり擦る。

③ ゆっくり開く。

絵の具の付け方によって様々な形ができます。「何に見えるかな?」と出来上がった作品を見て想像したり、クレパスで描き足してみたりと完成後も楽しめます。

〜気を付けること〜

- 絵の具をつけすぎると半分に折って擦る時に、画用紙からはみ出てくるので絵の具の量に気をつけてください。

- 半分に折ったまま放置してしまうと絵の具が固まって開けなくなるので、半分に折ったらすぐに開くようにしてください。

今回のまとめ

今回は4つの技法を紹介しました。一番最初にも描いていますが、先生が色々なやり方を知っていると子どもに教えられることや、子どもの経験の幅も広がります。そして制作が苦手な子どもも色々な表現方法を知り、少しでも「楽しい。」と感じて苦手意識を取り除いてあげられたらいいなと思います。

今回載せきれなかった技法はその2でご紹介しますので、ぜひそちらもご覧ください。

コメント