前回に引き続き、制作に使える技法をご紹介します。ぜひ子どもたちと楽しみながら制作に取り組んでみてください。

にじみ絵

水で絵の具がじわ〜っと広がる様子は見ていて面白いです。形が変わったり、色が混ざり合ったりと色々な発見があり楽しめます。

使うもの:画用紙・絵の具・筆・水性マーカー

〜手順〜

① 使いたい色の絵の具を溶き、色水を作る。(水多めの色水にする。)

② 画用紙を水で濡らす。

③ 濡らした画用紙に、筆で色水を垂らしたり線を引いたり、ぐるぐる描いたりする。

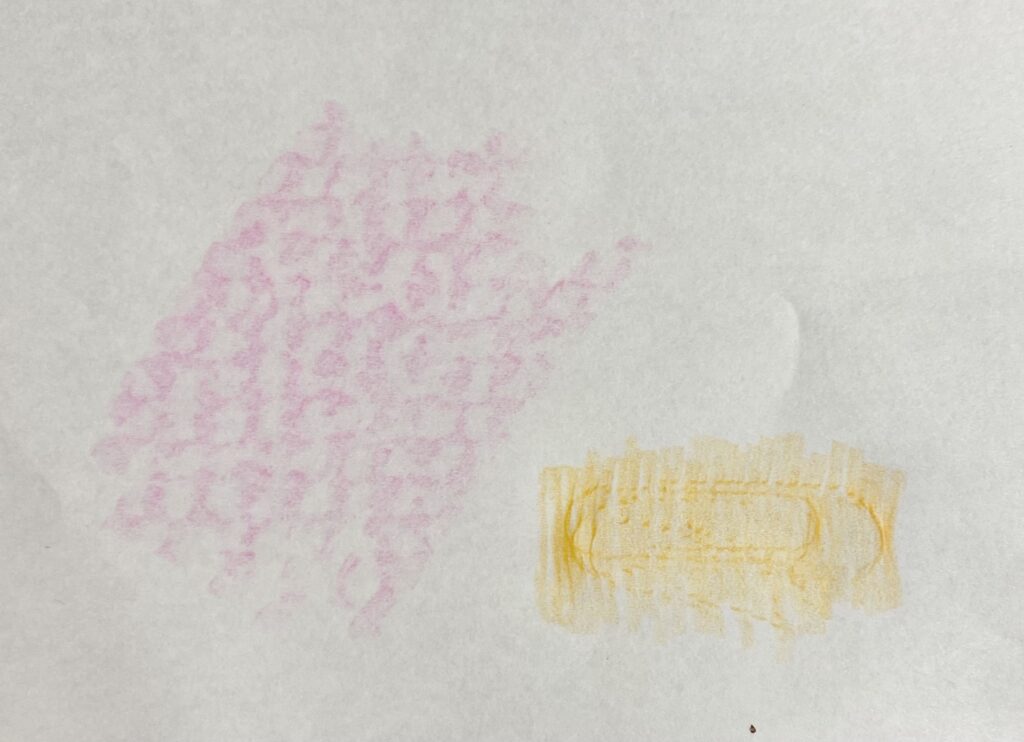

使う素材を画用紙からコーヒーフィルターや障子紙などに変えても楽しめます。また、絵の具ではなく水性マーカーを使用する場合は、マーカーで絵を描いた上から霧吹きで水をかけると綺麗なにじみ絵が出来上がります。下の画像は息子の作品ですが、2歳でも簡単に出来ます。

〜気を付けること〜

- 絵の具は多めの水で溶き、薄めの色水にするが水が多すぎると色が出にくくびしょびしょになってしまうので、子どもたちとやる前に一度、作った色水がじわ〜っと上手に広がるか試してみてください。

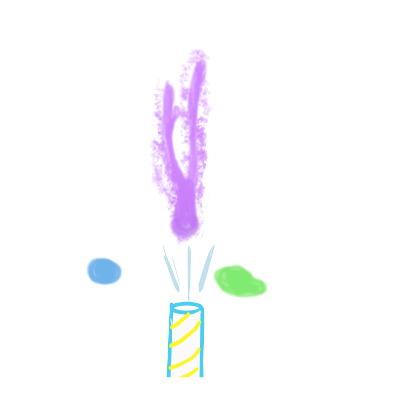

フロッタージュ

「フロッタージュ」と聞くと、何それ?と思いますが「こすりだし」のことです。フロッタージュとはフランス語で「擦る」を意味するfrotterに由来しているそうです。薄い紙の下に凹凸のあるものを置き、上から色鉛筆やクレパスで擦ると形が浮き上がってくる面白い技法です。

使うもの:薄い紙(コピー用紙など)・色鉛筆・クレパス・凹凸のあるもの(落ち葉、コイン、ボタンなど)

〜手順〜

① 紙の下に凹凸のあるものを置く。

② 上から色鉛筆やクレパスで擦る。

③ 形や模様が浮き出てくる。

物だけではなく葉っぱや凸凹した壁紙、木目などでも出来ます。形や模様が浮き出てくる様子にワクワクし楽しい技法です。こんな模様、形をしているんだなと気付きや発見もあります。

〜気を付けること〜

- 力を入れすぎると紙が破れてしまい、弱すぎると模様が浮き出てきません。実際にやりながら丁度いい力の入れ具合を探してみてください。

- 色鉛筆でやるときは、先を立てずに少し寝かせると模様が綺麗に浮き出てきやすいです。

- 葉っぱを使うときは、パリパリのものだと破れて粉々になるので柔らかいものが使いやすいです。

ビー玉転がし

予想できないビー玉の転がり方で様々な線ができ、そのまま飾りたくなるようなアートな作品になります。

使うもの:画用紙・空き箱・絵の具・ビー玉

〜手順〜

① 画用紙を空き箱の中に入れる。

② 濃いめに溶いた絵の具の中にビー玉を入れて絵の具をつける。

③ 画用紙の上にビー玉を乗せ、箱を色々な方向に傾けてビー玉を転がす。

ビー玉が転がったところに線ができ重なり合い、模様が出来上がる様子に子どもたちは釘付けです。どんな模様ができるかワクワクしますよね。出来上がったものを丸く切りヨーヨーに見立てたり、模様が可愛い洋服にしたりと色々なものに変身させて楽しむことが出来ます。

〜気をつけること〜

- 絵の具が水っぽいと線が出ないので、濃いめに溶いたほうが綺麗な仕上がりになります。

吹き絵

画用紙に垂らした絵の具を吹くと絵の具が伸びてユニークな作品が出来上がります。

使うもの:画用紙・絵の具・筆・ストロー

〜手順〜

① 画用紙の上に筆を使って絵の具を垂らす。

② 垂らした絵の具をストローで吹く。

いろんな方向から吹いたり、吹く強さを変えたりすると絵の具の動き方が変わるよ。

絵の具を垂らしてストローで吹くだけという簡単な手順ですが、息によって動く絵の具が面白い技法です。

〜気をつけること〜

- 思いっきり強く吹きすぎると絵の具が飛び散るので、他の子どもの作品についてしまわないように気をつけてください。

- 連続して吹き続けると頭が痛くなることもあるので、子どもたちの様子を見ながら進めてください。

- うまく吹けない場合は、太いストローを使うと息が通りやすくなるので太いストローに変えてみてください。

- この技法は年中・年長組向けです。幼いと息の勢いが足りなかったり、うまく吹けず涎まみれになったりするので注意してください。

制作って楽しいよ!

前回と合わせて合計8つの技法をご紹介しました。制作が大好きな子ども、苦手なこども、興味のない子ども・・・・色々な子どもがいますが、同じように制作が苦手な先生もいると思います。上手にしなきゃ。という考えを捨て、子どもと同じ目線で一緒に楽しむ!これが出来たらバッチリだと思います。みんなで一緒に楽しみましょう♪

コメント